Mémoire de recherches sur les plantes et leurs représentations

La proposition de recherche Design des Ichnos est initiée par Nicolas Roesch, Zoepolis. Avec la volonté de décentrer les méthodes de design de l'être humain et grâce au soutien de Florence Nicolè, chercheuse au Laboratoire de Biotechnologie Végétale appliquées aux plantes médicinales et aromatiques de Saint-Etienne et également celui de Marion Roche, chercheuse en philosophie des Arts, cette recherche a permis de questionner les représentations en botanique, en faisant émerger certains biais qui influent sur le statut d'objet inerte associé aux végétaux au sein des imaginaires à la fois scientifiques et collectifs.

Notre époque accueille des questionnements sur nos perceptions des entités naturelles : les sciences sociales, les arts et le design tendent vers une déconstruction des récits dominants et anthropocentriques ayant induit ce qui peut se nommer “l’amincissement des mondes” (Stengers, Debaise, 2023). Provoqué par une démystification systématique des savoirs et les êtres, cet amincissement contribue à la césure entre nature et culture et à l’appauvrissement de nos rapports au vivant.

Grâce à mes échanges menés avec Florence Nicolè, j’ai constaté la complexité inhérente à l’étude des végétaux, par leur altérité radicale et l’invisibilité de leurs échanges. N’appartenant pas aux "mêmes référentiels” (Florence Nicolè, 2023) que nos échelles de perception, la vie végétale nécessite d’être traduite. C’est dans ce processus de traduction que le design peut intervenir, dans l’élaboration de représentations et d’expériences permettant de donner à la vie végétale, à sa complexité et à sa richesse, une consistance accessible à la perception humaine. En s’inscrivant dans les méthodologies portées par Zoepolis, l’ichnographie végétale se veut être la manifestation, l’expression et l’interprétation de la biosémiotique du monde des plantes, en contribuant ainsi à la conception d’imaginaires plus justes sur nos rapports aux vivants dans un contexte de transition.

“Les sciences universelles d’aujourd’hui pourraient se nommer ichnographie, puisque les sciences dites dures interprètent les empreintes laissées par les évènements des mondes inertes et vivants – ichnos, en grec, la “trace de pas”- […]. Ce terme d’ichnographie” désignait, au XVIIe siècle, l’intégralité des profils sous lesquels on peut voir un objet.”

Michel Serres, Darwin, Bonaparte et Samaritain, 2016, Le Pommier, P. 28.

Comment exprimer l’altérité végétale par des modes de représentation ichnographiques permettant la création d’imaginaires involutifs ?

La notion d’involution est définie par les chercheuses Natasha Myers et Carla Hustak (Le ravissement de Darwin, 2018) : elle se définit comme une pensée centrée sur les interdépendances et les influences sensibles entre les règnes, qui tend vers une écologie des affects en reconnaissant les rapports éthico-existentiel au sein des mondes vivants. Afin de spécifier mes recherches, j’ai choisi d’étudier l’ichnographie des orchidées et leurs relations au monde, par la sensibilité qui régit leurs interdépendances et grâce aux études de Charles Darwin, décrit comme l’un des premiers acteurs de la biologie involutionniste (Le Ravissement de Darwin, 2018).

Cette recherche-création s’est ainsi articulée autour d’expérimentations transversales croisant des savoirs issus de la botanique, de la philosophie et des arts. Après avoir identifié différents ichnos, révélateurs des riches interactions entretenues par les orchidées, j’ai articulé mes axes de recherches autour d’itérations permettant de les visibiliser à travers des récits spéculatifs centrés sur des perspectives plus qu’humaines.

Interroger les perspectives symbiotiques

À partir de savoirs propres à la perception des plantes, j'ai étudié la représentation de la subjectivité végétale. En me référant à la notion de perspective symbiotique (Logé, 2019) qui se définit par l’association de points de vue d’entités de différents règnes, j’ai souhaité mettre en place des modes de représentations permettant d’imaginer ce que pourrait être les perspectives végétales et celles de leurs pollinisateurs au cours de leurs relations d'attraction. J’ai ainsi conçu différentes itérations à partir de scan 3D d’une orchidée Miltonia combinées sur une interface qui permet de naviguer au travers de ces différentes potentielles perceptions, permettant ainsi de décentrer la pensée vers des imaginaires relatifs à la pensée non humaine.

Exprimer l'altérité végétale par des représentations non-objectivantes

Selon les constats établis lors de l’analyse des supports de représentation en botanique et leur médiation des caractéristiques principalement physiques des plantes, j’ai choisi de me détacher de la figuration par la génération 3D de forme subjectives permises par des modèles d’intelligence artificielle. Faisant écho à l’émergence d’études sur les communications chimiques entre les plantes et aux paradigmes philosophiques définissant l'être végétale comme entité singulière, j’ai tenté de donner une consistance à la fois graphique et physique à cette profusion de percepts et d’émissions volatiles alors jusque-là imperceptibles.

La biosémiotique comme langage interspécifique

Les échanges entre les plantes à fleurs et les acteurs de leur monde questionnent la sémiotique non-humaine. En cherchant à révéler les systèmes de signes complexes mis en place par les plantes pendant les processus de reproduction, ce travail graphique se concentre sur l’analyse des motifs et des couleurs des fleurs en induisant un lexique d’attraction interspécifique. En comparant différentes fleurs d’orchidées à la fois domestiques et endémiques de la région d’Isère, ce principe de décomposition porte l’accent sur ces langages aux significations singulières et divergentes d’une espèce à l’autre. Cherchant à décentrer la notion de langage de l’être humain, cette recherche permet une considération des signaux visuels et olfactifs comme témoins des relations affectives entre les règnes.

Cartographier l'ichnographie végétale et ses interdépendances

Le dernier axe de recherche se concentre sur l'exploration des supports de représentation pour témoigner de l'altérité végétale, de ses temporalités et de ses interdépendances. J’ai choisi de spécifier ce médium ichnographique autour de l’orchidée Angraecum Sesquipedale, de par ses relations symbiotiques et mutualistes et sa coévolution parlante avec son pollinisateur. En mettant l'accent sur la cartographie, ce projet permet une visualisation dynamique de l'évolution des plantes à travers différentes échelles temporelles. Contrairement à une représentation figée, qui réduirait la plante à un objet statique, la cartographie offre la possibilité de transmettre la nature évolutive des végétaux. Le choix du monochrome vise à enrichir le travail sémiotique sur les légendes, permettant une lecture plus riche des informations présentées. De plus, l'itération de différentes cartographies, chacune adoptant un point de vue distinct permet de questionner la perspective inhérente qui est donnée à lire à travers les supports de médiation (Arènes, Grégoire, 2019). Cette approche permet ainsi d’enrichir les imaginaires relatifs à la vie végétale aux travers de supports centrés sur les relations interspécifiques.

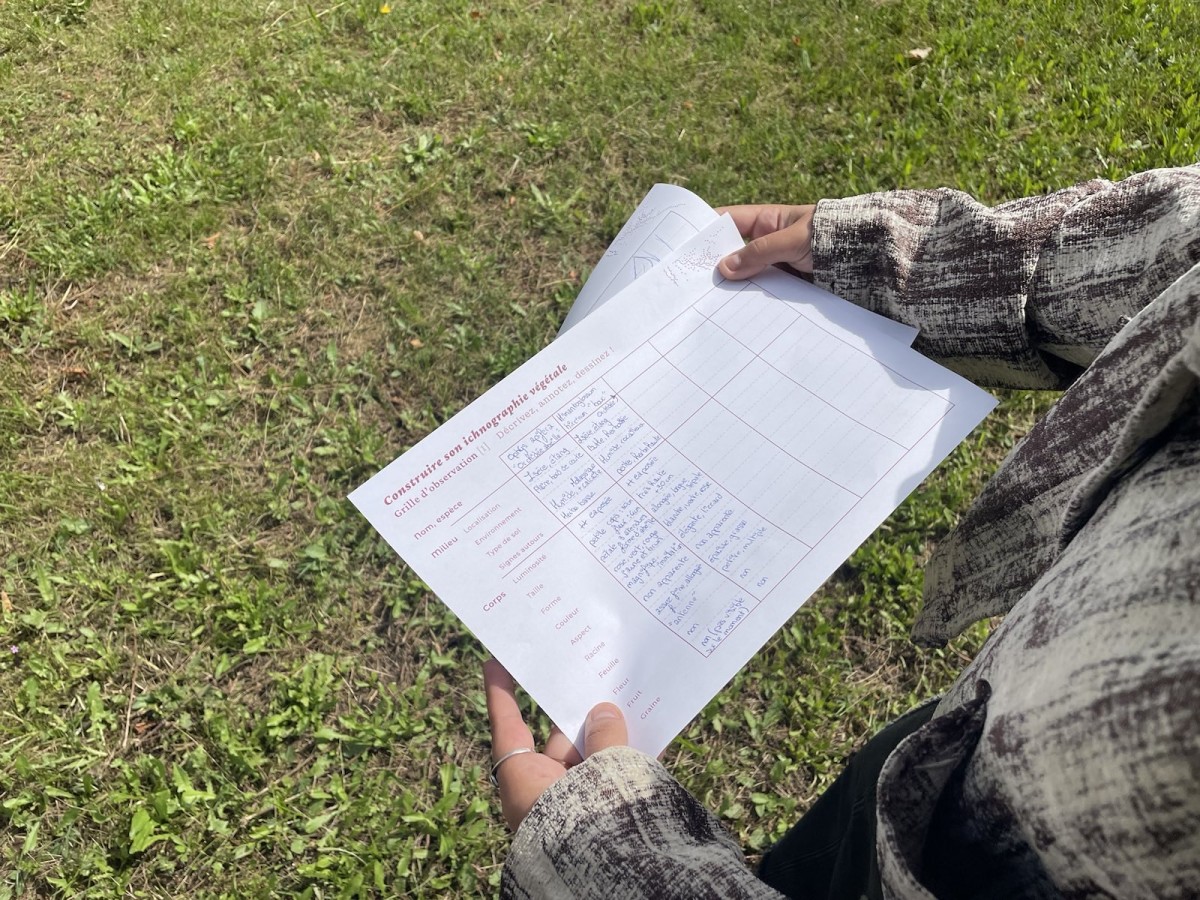

Vers la conception d'une méthodologie d'Ichnographie végétale

Cette recherche-création vise à enrichir les imaginaires du monde végétal et nos rapports au vivant. Par son approche transversale, elle contribue aux domaines de la biologie végétale et de leur médiation, en adoptant une posture critique et spéculative face à l'objectivation des végétaux. Cette démarche ouvre des perspectives pour les imaginaires à la fois scientifiques et collectifs en établissant des représentations plus justes. Une méthodologie issue de cette étude sera appliquée lors d'un atelier au cours du projet IXXI, coordonné par Florence Nicolé et Zoepolis, visant à repenser les recherches sur les plantes en combinant art et science.